Der Asphalt-Dschungel: Wer bremst, verliert (die Nerven)

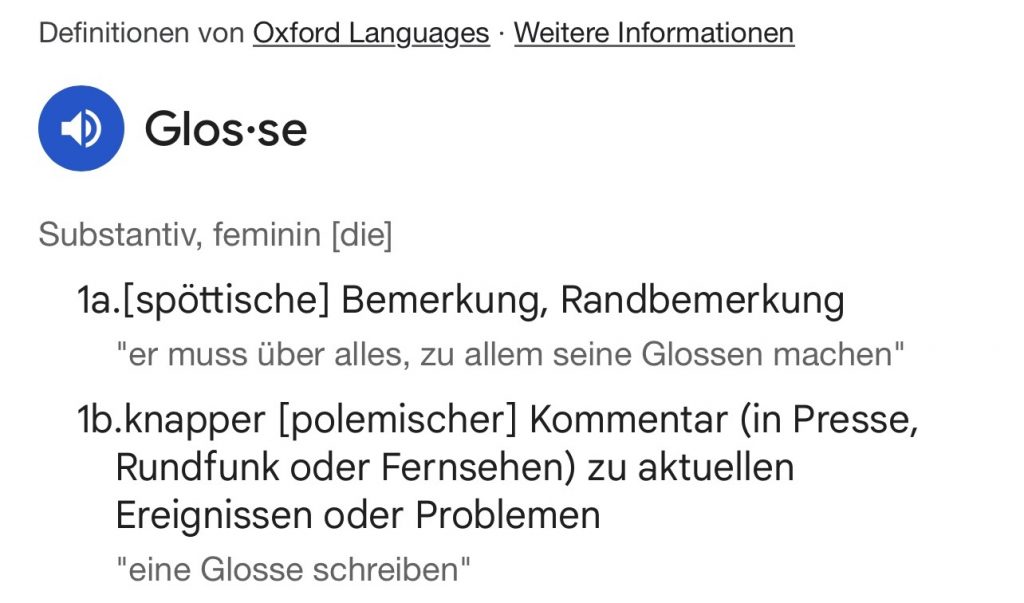

Die Glosse von Micha Haudrauf

Eigentlich ist unsere Kleinstadt ein beschauliches Pflaster. Wir haben eine wunderschöne Fußgängerzone und eine Wallanlage, die so idyllisch ist, dass man dort glatt einen Heimatfilm drehen könnte. Eigentlich. Denn sobald sich unsere Bürger auf zwei, drei oder vier Rädern – oder auch nur auf zwei Beinen – in den öffentlichen Raum begeben, wird aus der Idylle ein Mad-Max-Szenario für Fortgeschrittene.

Die Fußgängerzone: Eine Zone für (fast) alles

In der Fußgängerzone herrscht ein faszinierendes Verständnis von „Fuß“. Da gibt es den Autofahrer, der mit der Nonchalance eines Staatsgasts durch die Zone rollt, weil er „nur mal kurz“ eine Kiste Sprudel einladen muss – und zwar direkt im Verkaufsraum, wenn es ginge. Dicht gefolgt von der neuen Spezies der E-Scooter-Artisten. Meist treten sie im Rudel auf: Drei Jugendliche auf einem Roller, die mit 20 Sachen und der Stabilität eines Wackelpuddings durch die Passanten pflügen. Man weiß nie, ob sie gerade den coolen Lifestyle genießen oder nur versuchen, kollektiv das Gleichgewicht zu wahren, während sie ein TikTok-Video drehen.

Der Innenstadtring: Das Nadelöhr des Zorns

Rund um den Kern wird es nicht entspannter. Die Straßen unserer Innenstadt sind Einbahnstraßen, Tempo 30 und stolze 3,50 Meter breit. Theoretisch. Praktisch ist er eine Belastungsprobe für das menschliche Sozialverhalten. Mittendrin: Unsere Stadtbus-Fahrer. Sie sind die tragischen Helden der Straße. Einerseits im Minutentakt von falsch parkenden Brötchenholern und Vorfahrt raubenden PKW-Rowdies behindert, andererseits pflegen sie selbst einen „heißen Reifen“, bei dem man sich fragt, ob sie heimlich für die Formel 1 trainieren. Wenn der Bus im Rückspiegel auftaucht, weiß man: Jetzt heißt es „Flanke schlagen oder geschluckt werden“.

Der Wall: Anarchie auf drei Metern

Und dann ist da unser geliebter Wall. Ein ca. drei Meter breiter Weg ohne Trennung. Hier gilt das Recht des Stärkeren – oder des Breiteren. Die „Flexileinen-Falle“ spannt sich quer über den Weg, während der Rad-Rambo die Fußgänger als lästige Pylonen im Slalom-Parcours betrachtet. Wer hier die Klingel benutzt, löst beim Gegenüber meist einen Schockzustand aus, der einer persönlichen Kriegserklärung gleichkommt.

Die digitale Dauer-Sirene

Parallel zum echten Verkehr läuft der digitale Gegenverkehr in den sozialen Medien. Hier sitzen die „Sheriffs der Tastatur“ und schießen mit Ausrufezeichen um sich: „DIE RASEN ALLE!“, „DIE NEHMEN KEINE RÜCKSICHT!“. Die Kommentarspalte ist das Biotop der maximalen Empörung. Man hat das Gefühl, hinter jeder Gardine der Innenstadt lauert jemand mit der Stoppuhr, um das nächste Vergehen sofort online zu verhaften. Der Grundton ist klar: Die Apokalypse hat Räder, und sie ist schneller als 7 km/h.

Ohnmacht trifft Behäbigkeit

Und was macht die Obrigkeit? Die Verwaltung reagiert mit der Dynamik einer Kontinentalplatte. Man spürt förmlich die Ohnmacht in den Amtsstuben, wenn mal wieder ein Konzept zur „Verkehrsberuhigung“ in der nächsten Ausschusssitzung versandet. Man ist sich einig, dass man sich uneinig ist. Während die Bürger „Taten!“ fordern, prüft die Verwaltung noch, ob das Aufstellen eines Warnschilds die Statik der gesamten Nordhalbkugel gefährden könnte.

Die Polizei wiederum setzt auf das Prinzip des „Gastspiels“. An zwei Tagen im Monat zeigt man demonstrative Präsenz, zückt den Block und sorgt für ordnungsgemäße Schnappatmung bei den Scooter-Piloten. Dann folgt die große „Invisibility-Phase“: Die nächsten zwei Wochen bleibt die Ordnungshüter-Dichte so hoch wie die am Südpol. Man hat eben zu wenig Personal – und wer gerade auf dem Ring ein Knöllchen schreibt, kann schlecht gleichzeitig am Wall die Flexileine vermessen.

Das Finale: Ein Zentimeter-Krimi auf Asphalt

Zum Abschluss ein Wort zur hohen Kunst der Abstandsmessung: Der gemeine Autofahrer auf dem Ring scheint zu glauben, dass Radfahrer über eine unsichtbare Magnetschwebe-Technologie verfügen. Anders ist es nicht zu erklären, dass man beim Überholen so nah herankommt, dass der Radler dem Beifahrer im Vorbeifahren die Krümel vom Sakko picken könnte. „Eine Handbreit Platz“ wird hier nicht als Sicherheitsrisiko, sondern als sportliche Herausforderung verstanden.

Die Radfahrer wiederum pflegen ein recht exklusives Verhältnis zur Straßenverkehrsordnung: Sie betrachten rote Ampeln und Einbahnstraßenschilder eher als gut gemeinte Gestaltungsvorschläge der Stadtverwaltung – eine Art „unverbindliche Empfehlung“, die man je nach Sonnenstand und Zeitdruck dezent ignorieren darf. Man ist schließlich umweltfreundlich unterwegs, da hat man das moralische Vorfahrtsrecht quasi im Speichenschutz eingebaut.

Und währenddessen rauscht der PKW-Verkehr mit einem Tempo über die Sraßen der Innenstadt, bei dem die „30“ auf den Schildern wie eine ferne, nostalgische Erinnerung aus der Postkutschenzeit wirkt. Wer hier tatsächlich Strich 30 fährt, gilt im besten Fall als Verkehrshindernis und im schlimmsten als Provokateur, der die wertvolle Lebenszeit derer stiehlt, die es eilig haben, an der nächsten Ampel als Erster zu stehen.

Aber hey, laut unseren unverbesserlichen Schönrednern ist das alles halb so wild. „Es ist doch noch fast nie etwas passiert“, raunen sie uns zu. Stimmt. Und solange der Außenspiegel nur den Ärmel streift und nicht den ganzen Arm mitnimmt, ist in unserer kleinen Welt die Ordnung ja quasi noch in bester Butter.

Jeder gegen Jeden – Ein Perpetuum Mobile des Frusts

Es ist ein herrlicher Teufelskreis: Der Hundebesitzer schimpft über den Radfahrer („Raser!“), der Radfahrer flucht über die Fußgänger-Blockade („Platz da!“), und die Enten schauen vermutlich kopfschüttelnd zu, während ein E-Scooter mit drei Passagieren haarscharf an einer Parkbank vorbeischlingert.

Das Paradoxe: Wir sind oft dieselben Personen! Morgens im Auto fluchen wir über die „Rad-Rambo-Terroristen“, mittags auf dem Rad über die „ignoranten Fußgänger-Zombies“ und abends beim Gassi-Gehen über alles, was sich schneller bewegt als eine Weinbergschnecke.

Ein Friedensangebot

Vielleicht sollten wir die Regeln einfach vereinfachen. Da es keine Linien gibt, müssen wir wohl oder übel wieder miteinander kommunizieren. Ein freundliches „Vorsicht bitte“ statt eines aggressiven Klingel-Stakkatos bewirkt oft Wunder.